referente en la lucha por los DDHH en Guatemala

“En tiempos de Mejía Víctores, en la capital y en el campo, estaban ocurriendo hechos aberrantes. Todas las personas que se oponían al régimen eran detenidas, desaparecidas, asesinadas. Diariamente se vivían escenas verdaderamente dantescas, en la mañana mataban a alguien, en la tarde detenían, desaparecían y secuestraban a más gente y en la noche enterrábamos a otras personas. La situación en la capital se volvió verdaderamente espantosa, porque era un operativo específico del general Mejía Víctores, una operación de limpieza para arrastrar lo que él consideraba que eran los últimos resabios de la izquierda pensante: estudiantes, catedráticos, sindicalistas.” Así recuerda Nineth Montenegro, una de las fundadoras del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el contexto político guatemalteco de los años 80.

Buscando a sus seres queridos

“Y en este contexto, uno de estos miles de personas detenidas-desaparecidas, el 18 de febrero de 1984, fue mi esposo Edgar Fernando García, estudiante de la facultad de ingeniería de la Universidad de San Carlos y trabajador de la fábrica de vidrio CAVISA. Por esta situación tan dramática que ocurrió en nuestras vidas, nos movilizamos [con la mamá de su marido, María Emilia García] buscándolo en diferentes lugares, en diferentes centros carcelarios, en diferentes espacios, pidiendo citas y entrevistas. Y fue de esta forma que fuimos conociendo a otras personas que vivían la misma situación que nosotras. En cementerios, en cárceles, en lugares públicos, donde aparecían cadáveres…, así fuimos conociendo a otras mujeres, a otras familias y pensamos que las acciones individuales sería mejor hacerlas en conjunto para darnos apoyo mutuo y respaldarnos las unas a las otras. Y eso fue lo que hicimos, y así surgió el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) un 4 de junio, como tres meses después de la desaparición de mi esposo”.

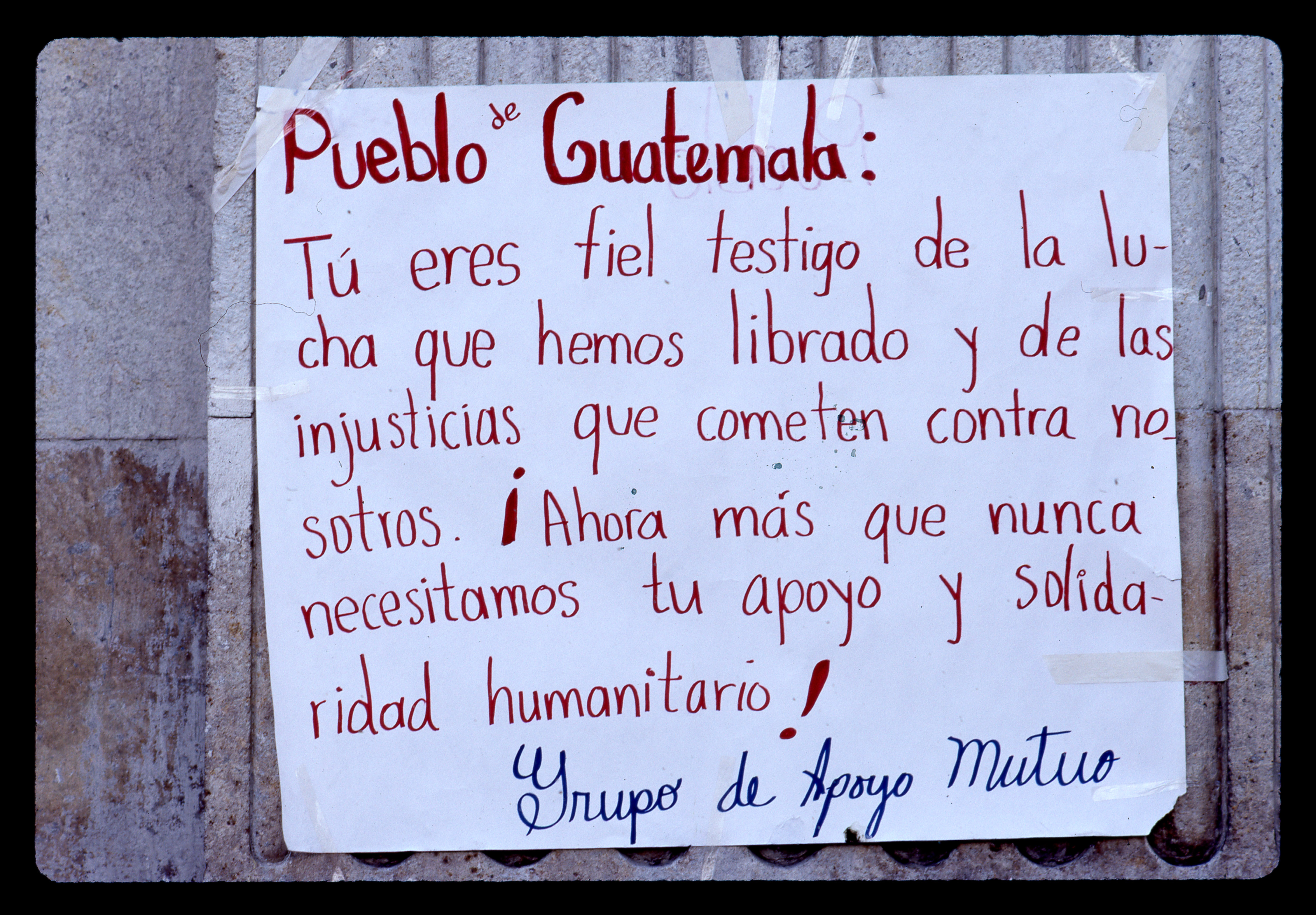

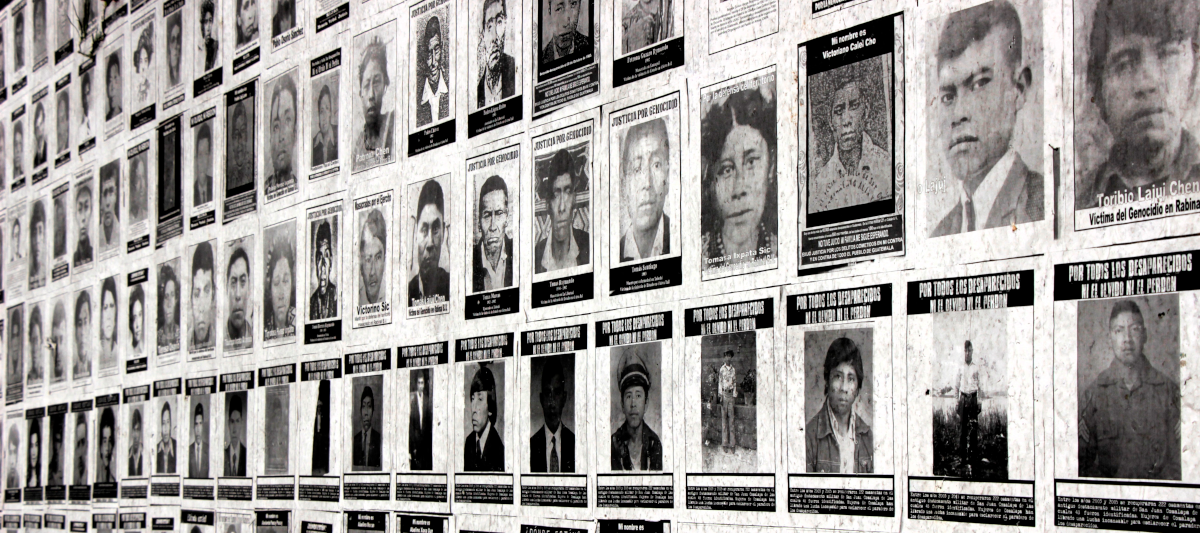

De esta manera el GAM se convirtió en la primera organización que denunció públicamente al Estado por las detenciones y desapariciones que se estaban ejecutando, que según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) llegaron a 45 mil, incluidas 5 mil niñas y niños.

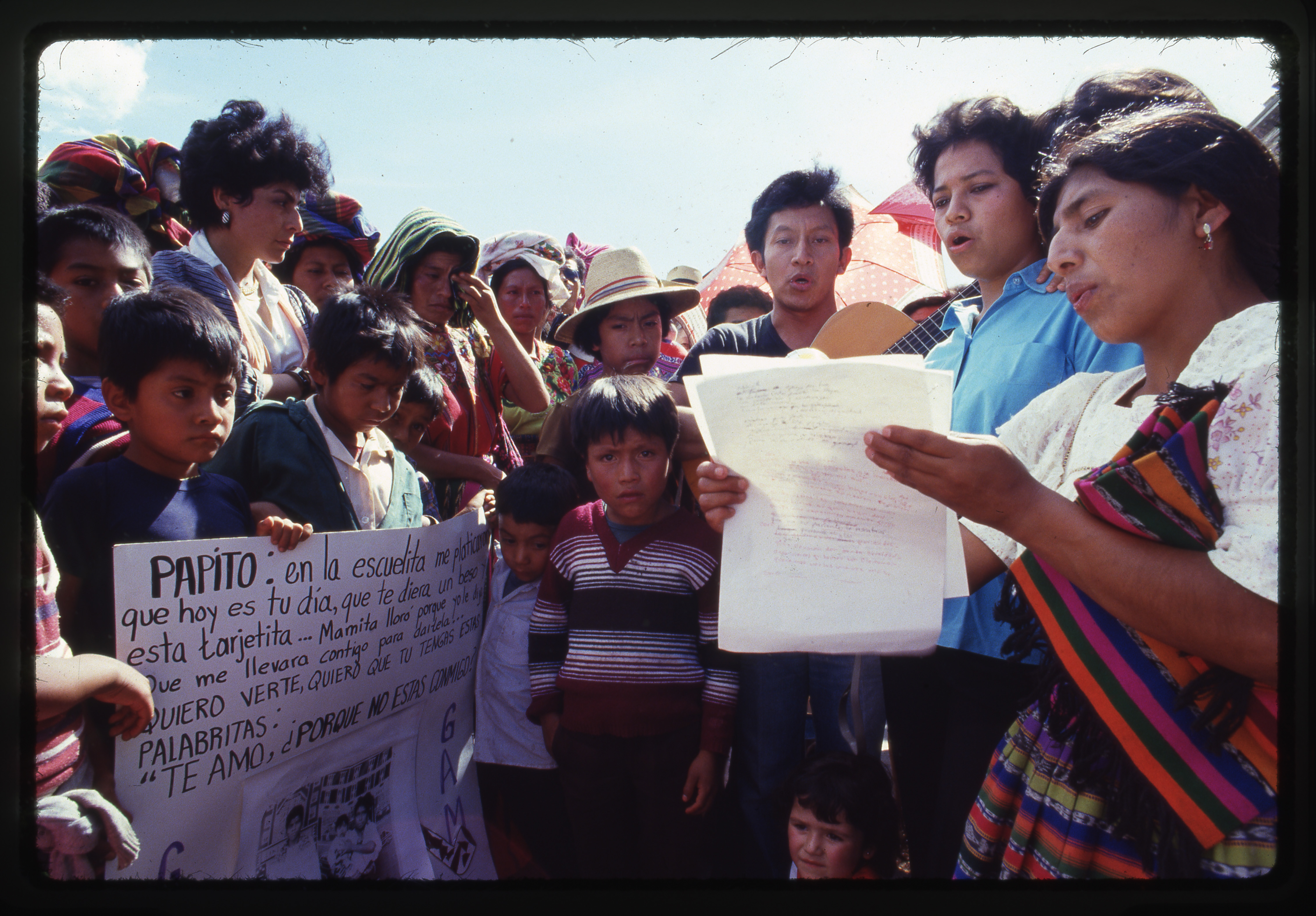

Valentina Agustín y Jorge Hernández, padres de Luz Leticia, desaparecida el 22 de noviembre de 1982, en su 25 cumpleaños, también fueron parte del GAM desde el inicio. Mirtala, una de las hermanas de Luz Leticia, recuerda como su papá y su mamá recorrieron muchas instituciones buscándola: fueron a la morgue, al hospital Roosevelt, a los tribunales,… En ese recorrido se encontraron con otra gente que también buscaba a sus familiares, “fue así como se conocieron. A pesar de la poca educación que tuvo mi mamá, se tuvo que involucrar en esta lucha, no pudo detenerse, pues tenía que encontrar a Leti. Y mi papá, con el tiempo conoció todas las historias de las personas buscadoras: a quién buscaban y en qué circunstancias desaparecieron sus seres queridos. Veían cómo aportar a esta lucha y, por ejemplo, mi mamá hacía comida para los encuentros”1.

Sara Poroj Vásquez tenía 24 años y vivía con sus 3 hijos de 5, 4 y 3 años en la colonia Castillo Lara de la zona 7. El 9 de mayo de 1984 fue el último día que vio a su marido, Jorge Humberto Granados Hernández, de 28 años. “Como a las 9 de la noche llegaron a mi casa. Fui a la puerta y vi cómo arrastraban a mi esposo hacia un jeep blanco y se lo llevaban. Quedaron manchas de sangre en la calle”. Una hora antes de este hecho llegó gente desconocida a la casa, tocaron la puerta, registraron la casa y se llevaron cosas, documentos y ropa de su esposo y la interrogaron sobre el paradero de él.

“Al siguiente día me llevaron a mí, me sacaron, me taparon los ojos y me subieron a un carro, me hicieron bajar las gradas, me sentaron en una plancha fría, estaba en camisón, y me preguntaron por mi esposo, y les dije que no vivía con él, que vivía sola. Al final no me hicieron nada y al día siguiente me dejaron en mi casa. Me dijeron que no fuera a poner denuncia para que no me pasara nada”2.

Jorge Humberto era panadero e integrante del sindicato de una panificadora. Lo estaban organizando para demandar un salario mejor, “por eso le desaparecieron”. Él estaba muy activo en el sindicato, participaba en manifestaciones y ya sabía de varias desapariciones, “me dijo que no lo buscara si se lo llevaban porque nunca lo iba a encontrar”. Sara no le hizo caso e inició una búsqueda que le llevó por hospitales y morgues. Un día escuchó un anuncio en la radio, invitando a personas que buscaban a familiares desaparecidos a poner la denuncia en la oficina del GAM, así les conoció, sin saber que iba a dedicar su vida a esa lucha, pues se convirtió en una de las integrantes que hasta el día de hoy sigue colaborando en las actividades de la organización.

El acompañamiento de PBI

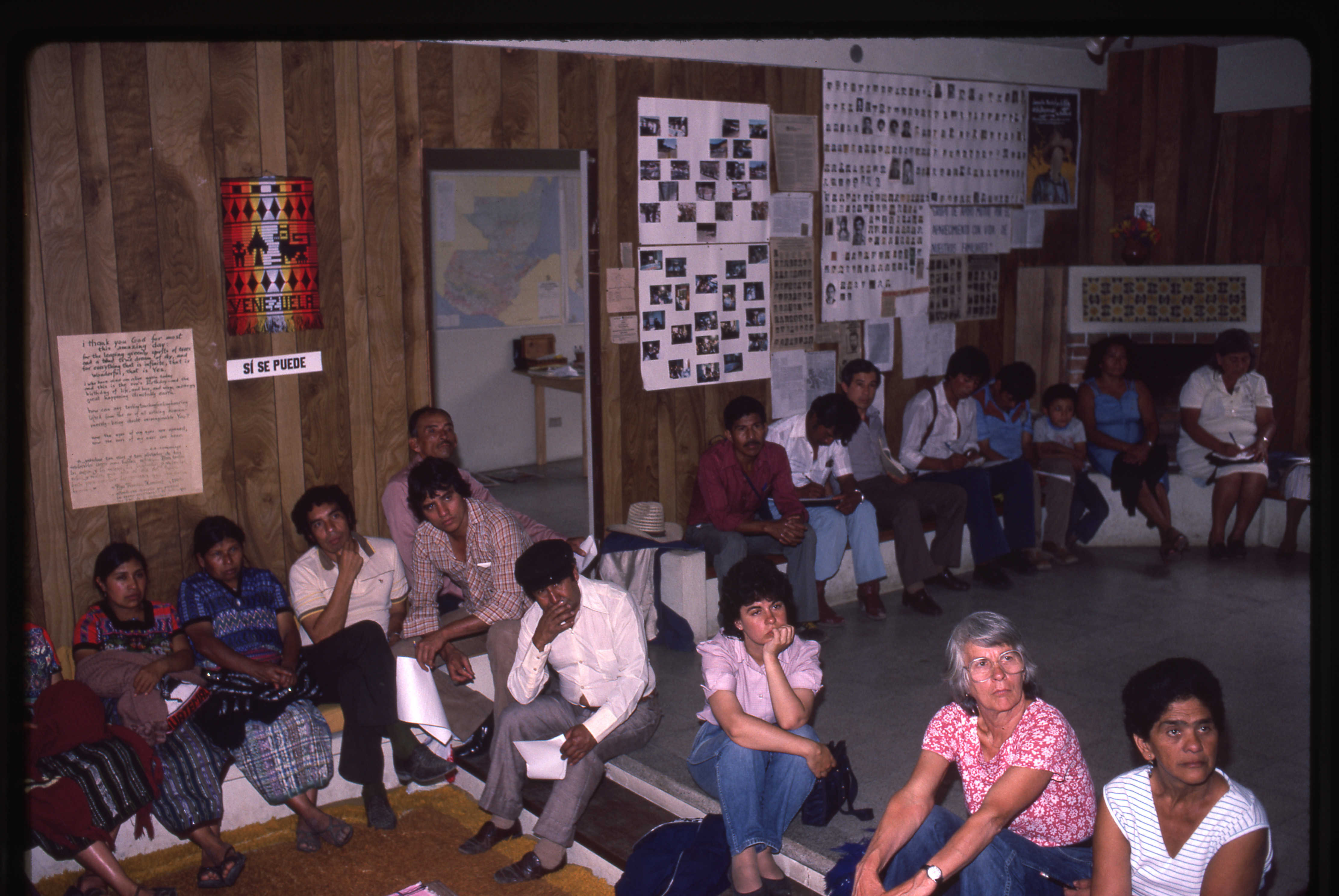

Al inicio de su fundación, el GAM solicitó una reunión con Brigadas Internacionales de Paz (PBI), organización internacional que llevaba un año haciendo su labor en el país. Esta reunión se llevó a cabo en la oficina de PBI. Nineth recuerda cómo fue su primer contacto con esta organización: “Yo había escuchado de Brigadas de Paz – eso es un tema para mi muy importante – creo que a través de la embajada de EE.UU., porque yo fui hasta esta embajada donde me comentaron que existía una organización que se llamaba Brigadas de Paz. Me dieron la dirección y fui, les llevé una carta en la cual les expliqué mi situación y les pedí apoyo moral para el rescate de mi esposo. Esto fue antes de que surgiera el Grupo de Apoyo Mutuo”.

Brigadas de Paz en aquel momento aún no tenía definida claramente su metodología de trabajo, pues estaba en proceso de conocer las luchas sociales en el país para, precisamente, poder identificar de qué manera apoyar a las personas activistas que arriesgaban sus vidas por denunciar violaciones a los derechos humanos (DDHH) cometidas por el Estado, en aquel entonces militarizado. Así se comenzó a responder a las necesidades, expresadas por la población guatemalteca, que estaba sufriendo la violencia de Estado en esa etapa tan cruenta de la historia de Guatemala.

“Cuando se formó el Grupo de Apoyo Mutuo no teníamos un espacio de reunión, así que nos reuníamos en Brigadas de Paz. Por varios años Brigadas de Paz fue el espacio donde el GAM mantenía sus reuniones, en donde platicaba con las personas sobre qué acciones hacer para que apareciesen las personas con vida. El espacio nos sirvió de oficina, donde hacíamos nuestras denuncias, nuestras solicitudes, planificábamos nuestras marchas, donde tuvimos el archivo de todas las personas que iban llegando, porque ya no solamente llegaban las personas de la capital, sino empezaron a llegar muchísimas personas del campo, del área rural, sobre todo de Quiché, Chimaltenango, Alta Verapaz, lugares muy abatidos por la violencia y represión de esos años. Y así empezábamos a llevar los casos, no solo los nuestros, sino también los de todas las personas que han sido víctimas de violencia durante el Conflicto Armado Interno.”

“Posteriormente, además del espacio físico, Brigadas de Paz nos contribuía muchísimo acompañándonos en las marchas, en las manifestaciones y tenían una actitud muy mística, mucho compromiso pacifista inspirado en Gandhi, ponían su propio cuerpo. Cuando a nosotras, en alguna marcha nos querían golpear, ellos se ponían en frente, hacían un escudo… han sido cosas valiosísimas. Se atrevían a agredirnos a nosotras, pero cuando veían que había una persona extranjera se detenían, y eso fue un apoyo valiosísimo del acompañamiento sistemático que nos dieron en todas las marchas, manifestaciones, caminatas y vigilias que hizo el GAM”.

“Lamentablemente al año que empezó el GAM, en 1985, a los 9 meses, entre marzo y abril, secuestraron a la vicepresidenta del GAM, Rosario Godoy de Cuevas, y a nuestro secretario de actas, Héctor Gómez Calito. Primero en marzo secuestran a Héctor al salir de una reunión en la sede de Brigadas de Paz en la zona 11, en la colonia Mariscal, en la esquina, pero nosotras no nos dimos cuenta. Le llevaron en un carro con rumbo ignorado. No supimos nada de Héctor hasta el día siguiente, lamentablemente él apareció con las manos y los pies atados hacia atrás con la lengua arrancada, obviamente muerto, en la carretera a Amatitlán. También en este momento tuvimos el acompañamiento de miembros de Brigadas de Paz, estuvieron con nosotros en todo momento desde que apareció Héctor, su cuerpo tirado, acompañando a la familia de Héctor, en momentos horribles para nosotros por lo que ocurrió. Y pocos días después, en la víspera de Semana Santa, en abril, fue secuestrada en su propio carro Rosario Godoy - que en este momento tenía unos 23-24 años -, su niño de un año y meses y su hermanito de unos 20 años, los tres iban en el carro. Se cree que iban a un supermercado, pero ya no llegaron y fueron encontrados en la madrugada con señales de tortura los tres, incluso el pequeño bebé a quien le habían arrancado las uñas. Fue algo muy terrible, muy doloroso, muy impactante. Fue así como los miembros fundadores del GAM fueron víctimas también de la violencia, solo por organizarnos y por pedir el aparecimiento con vida de nuestros familiares y por decir quiénes fueron los responsables de sus desapariciones”.

Estos hechos tan crueles impactaron fuertemente a las personas integrantes del GAM, algunas de las cuales tuvieron que salir al exilio. Otras se alejaron por temor a sufrir algo similar, “pero otras seguimos adelante”. En aquel momento tan difícil recibieron el apoyo internacional de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y sus integrantes “me dijeron que tenía que resguardar mi vida y la de mi pequeña hija, y es allí que yo pido apoyo a Brigadas de Paz, porque era seguro que en el velorio y el entierro de Héctor y después de Rosario, tanto mi hija como yo corríamos un riesgo terrible de perder la vida. Brigadas de Paz nunca dudó en apoyarnos, en ningún momento. Inmediatamente, yo ya no salí de la sede de Brigadas de Paz y ellos organizaron una estructura, un cronograma, un calendario, no sé, pero de lo que yo recuerdo, a partir de este día de abril de 1985, hasta casi la firma de los Acuerdos de Paz, yo siempre estuve acompañada por personas de Brigadas de Paz y no solo yo, también mi pequeña hija. Es decir, desde que salía de mi casa hasta que entraba de nuevo a mi casa, siempre había un integrante de Brigadas de Paz, e igual con mi hija. Brigadas siempre brindó el acompañamiento invaluable y yo siempre lo digo, si no hubiese sido por ese apoyo de Brigadas Internacionales de Paz, apoyo que nos brindó con su cuerpo para protegernos, durmiendo incluso en nuestras casas, ahora no estaríamos teniendo esta conversación. La vida es muy dura, pero surgen ángeles maravillosos que de alguna manera te brindan una mano y eso fue para nosotras Brigadas de Paz, este ángel maravilloso que nos brindó apoyo moral, apoyo con su propio cuerpo, exponiendo su propia vida. Brigadas se volvió indispensable para nuestras acciones, actividades y para nuestra sobrevivencia”.

Desafiando a los gobiernos militares y civiles

En los años de su creación, el GAM se convirtió en la organización más visible y articulada. A pesar de las amenazas y agresiones constantes, las mujeres del GAM han desafiado, primero a los gobiernos militares y luego a los civiles. Así abrieron el camino para otras organizaciones y para futuras generaciones que siguieron las luchas en pro de los DDHH. En los años 80 llevaron a cabo una serie de acciones públicas muy llamativas, que según Nineth “impactaron a la sociedad con la intención de que el mundo supiera lo que pasaba en Guatemala y sancionará al Estado”.

En octubre de 1985 tomaron la catedral metropolitana para animar a la curia católica a pronunciarse ante tanta desaparición y brindar así, al menos, apoyo moral. Los días nacionales de la Independencia y del Ejército, en los que se desplegaban desfiles militares, el GAM realizó una contramanifestación exponiendo la violencia causada por el Ejército en contra de la población guatemalteca, tanto en la capital como en los demás departamentos. Por el día del padre organizaron una manifestación de la niñez con pancartas que decían “¿Dónde está mi papá?”. Tomaron el Palacio Nacional y el Congreso de la República para demandar a los gobernantes la devolución de sus seres queridos con vida, y a los diputados que apoyaran en la interlocución con otras autoridades para que se institucionalizase una Comisión de Búsqueda.

Además rechazaron intentos de declarar leyes de amnistía por las violaciones a los DDHH ocurridas durante el conflicto armado. Según Sara Poroj “no tuvimos respuesta de nadie, ningún gobierno tomó acciones para esclarecer el paradero de nuestros familiares”. Nineth recuerda que tuvieron mucha esperanza en el anunciado proceso de transición. El candidato a la presidencia, Vinicio Cerezo, antes de ser electo dijo que sabía dónde estaban las cárceles clandestinas y que les iba a ayudar. Pero una vez electo lo único que ofreció fueron “alimentos a las familias, como una forma de recompensa, fue duro porque eso no era lo que habíamos pedido”. Sin embargo, Nineth valora que “realmente admitieron que tenían a nuestros familiares, porque nos decían que ellos eran guerrilleros, comunistas, enemigos del Estado y al propio GAM lo consideraron enemigo del Estado”. A pesar de tener un gobierno civil, las prácticas de las desapariciones forzadas contra la población no pararon.

A finales de los años 80 el GAM inicia con el trabajo de exhumaciones de cementerios clandestinos. Sara fue una de las coordinadoras del área de exhumaciones dentro de la organización. Recuerda que al inicio “no había apoyo del Ministerio Público (MP), porque tenían miedo de investigar.” Así que en “1988 iniciamos con las exhumaciones por nuestra propia cuenta, con los bomberos”. Pero pronto se formalizó el proceso y el MP y los jueces asumieron sus responsabilidades. Sara señala la complejidad de aquellos procedimientos, “primero recolectábamos los testimonios de los familiares” en las regiones donde se sabía que había cementerios clandestinos: Chimaltenango, Quiché, las Verapaces y Petén. “Llevamos a las y los familiares al MP para que declararan. Luego teníamos que buscar los permisos de los dueños de los terrenos donde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) iba a excavar” para luego realizar un proceso de identificación de los restos vía las pruebas de ADN tomadas de los familiares sobrevivientes y de osamentas encontradas en las fosas. Durante 15 años Sara acompañó a las familias en sus procesos de búsqueda, que concluían con las inhumaciones, para dar una despedida digna a sus seres queridos. Sin embargo, Sara nunca supo del paradero de su esposo, detenido y desaparecido hace ahora 41 años.

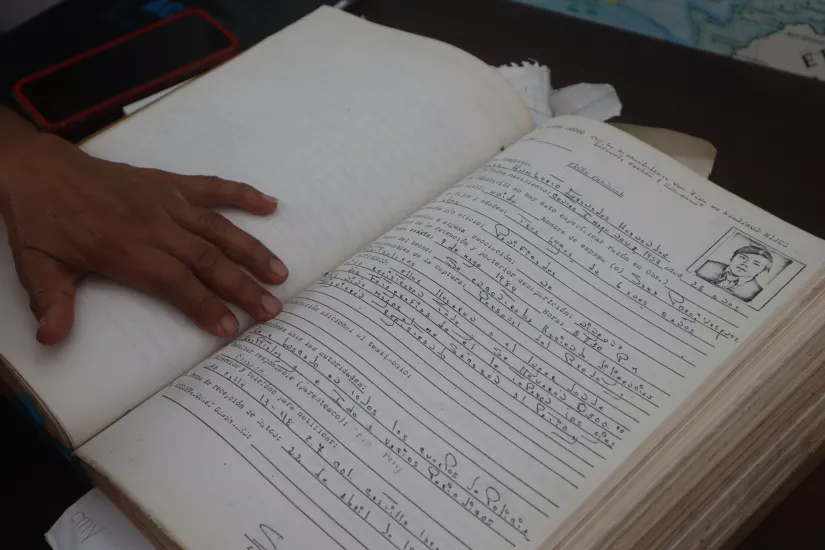

En el caso del marido de Nineth, ella encontró, en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), información decisiva. Este Archivo fue descubierto en 2005 y una de las fichas que contenía era la del secuestro de Edgar Fernando, marido de Nineth, en la cual también se identificaba a los responsables. Estas evidencias fueron fundamentales para que, en uno de los primeros procesos judiciales por desapariciones forzadas llevados en los tribunales guatemaltecos, se lograse esclarecer la verdad sobre las acciones policiales y los agentes estatales responsables de estos hechos, todo ello gracias a los documentos oficiales que la propia policía había guardado en el AHPN. “En el caso de él [el marido de Nineth] sí se hizo justicia, pero muy tardía, y fue muy doloroso porque nunca le encontramos. Su mamá, doña Emilia, se fue con la duda de qué pasó con su hijo. Aunque se quedó con la satisfacción de que el Ministerio de Educación cambió el nombre a la escuela de la cual ella fue la directora, le pusieron el nombre de su hijo, Edgar Fernando García”, por orden de la Corte Interamericana de DDHH.

También la familia de Luz Leticia logró evidenciar la responsabilidad de instituciones estatales en la desaparición de su hija y hermana. Seis meses de investigación en el AHPN por parte de Marta Hernández Agustín, hermana de Luz Leticia, lograron identificar una serie de pruebas que fueron entregadas al MP, lo que llevó a la imputación de Juan Francisco Cifuentes Cano, exjefe del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional3, como uno de los responsables de este crimen. Mirtala, la otra hermana de Luz Leticia, explica que “si mi mamá y mi papá no se hubiesen organizado, no hubiéramos llegado hasta aquí”. Sin embargo, desde enero de 2023, cuando prestó su primera declaración, el proceso está estancado en la etapa de ofrecimiento de pruebas.

¿Que les debe el Estado?

Cuarenta años buscando a sus seres queridos, detenidos y desaparecidos, buscando sus restos para poder cerrar la herida que, como dice Mirtala Hernández, seguirá abierta hasta que no sepan lo que pasó y les encuentren. Conseguir que se haga justicia por estos crímenes de lesa humanidad, que rompieron a multitud de familias y el propio tejido social guatemalteco es cada vez más difícil, a pesar de lo importante que es. El sistema de justicia no está respondiendo a estas demandas fundamentales para sanar heridas. El tiempo pasa y, tanto familiares de las víctimas que llevan décadas buscándolas, como victimarios, están muriendo. Estos últimos mantienen un terrible pacto de silencio sobre los crímenes que cometieron contra la población durante los 36 años del Conflicto Armado Interno (CAI).

Sin embargo, Sara todavía espera que algún día se abran los cementerios clandestinos. “Que se mantenga viva la memoria de los que luchamos para encontrar a nuestros seres queridos, que sea valorado nuestro trabajo por la memoria histórica y por la justicia, pues hemos dejado un granito de arena en este camino”.

Nineth, por su parte, espera que “todos los libros de historia cuenten la verdad y que las nuevas generaciones sepan y valoren lo que nos ha costado el estado de derecho y la democracia en Guatemala.” Para eso se necesita un Estado que “reconozca lo ocurrido, honre a las personas desaparecidas y cree las condiciones para la búsqueda. Nunca más deben ocurrir estos hechos de desapariciones, sino que se toleren las opiniones distintas”.

“El perdón es para ti mismo, te ayuda espiritualmente y te hace sentir estable y con salud, pero el olvido es imposible mientras tú no veas los restos de tus familiares”. Nineth Montenegro

Las hermanas de Luz Leticia, Marta y Mirtala, coinciden que lo primero que necesitan es saber qué pasó con su hermana, “queremos establecer la verdad, tener justicia y recuperar a mi hermana”. Mirtala demanda “que el gobierno de turno abra los archivos que confirmen y evidencien quiénes fueron los responsables de todos los crímenes cometidos, porque la vida de todos es importante”. Marta añade que el Estado debe reconocer que cometió graves delitos contra sus ciudadanos; tiene que dar a conocer el abuso de poder y la falta de humanidad de todos estos gobiernos militares y civiles durante la guerra, que usaron la brutalidad para su propio beneficio. Para la memoria del país es importante que la ciudadanía lo tenga claro, para que Nunca Más vuelva a ocurrir algo así.

Actualmente el GAM sigue con su labor. Busca justicia por los diferentes casos de desapariciones forzadas que les fueron denunciadas desde sus inicios. El archivo creado con estos casos es la base para decenas de procesos judiciales que han avanzado sus abogados y abogadas. Entre ellos destaca el caso de la desaparición forzada de ocho personas en El Jute, Chiquimula, y el caso mencionado de la desaparición forzada de Edgar Fernando García. Además, junto con otras organizaciones de víctimas y sobrevivientes han impulsado los casos CREOMPAZ y el Diario Militar, ambos todavía sin resoluciones. Cuarenta años después de la fundación del GAM, y a pesar de los grandes logros y de la ingente labor social desempeñada por esta organización, queda mucho trabajo por hacer para que el propósito por el que fue creada se cumpla en su totalidad. Para ello es necesario que los poderes del Estado cumplan con su obligación de hacer justicia por los horrendos crímenes cometidos durante el CAI.

1Entrevista a Valentina Agustín, Marta y Mirtala Hernández Agustín, Guatemala, 25.03.2025.

2Entrevista a Sara Poroj Vásquez, Guatemala, 29.04.2025.

3También ligado a proceso por su participación en las desapariciones de las personas del Diario Militar.