“Los sitios de la memoria están para decir a la sociedad: sí, vivieron; sí, existieron; y sí, el Estado guatemalteco cometió estos delitos contra su población aunque tenía la responsabilidad de proteger la vida. Para las y los familiares significa reparar, dignificar, recibir una mínima justicia, reconocer su verdad, que su ser querido sí estuvo vivo, que sí fue asesinado por ser defensor de derechos humanos y buscar una vida digna: mejor salario, mejor educación, tierra para cultivar y comer, etc.”[*]

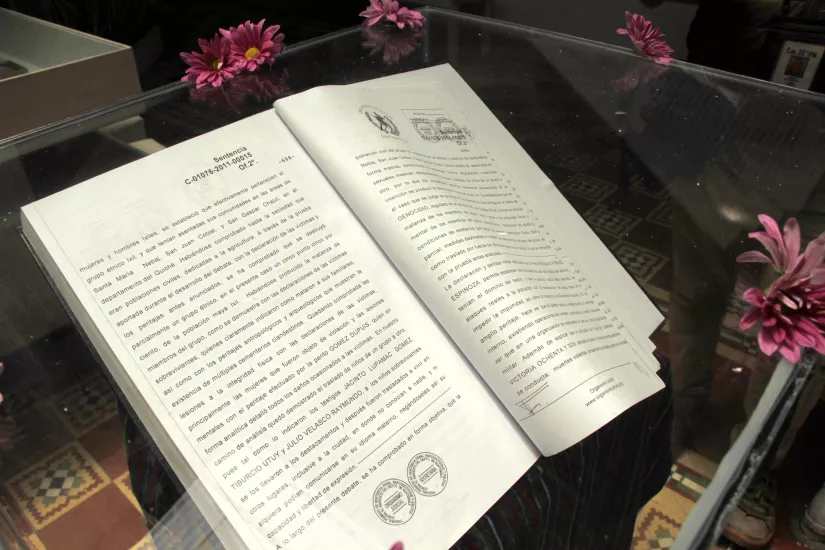

Durante la última década, la lucha por la justicia en Guatemala ha estado marcada por la celebración de juicios significativos que han contribuido al reconocimiento de la memoria histórica. Las sentencias en casos como la masacre de las Dos Erres, la masacre de la embajada de España, el Genocidio Ixil, Sepur Zarco y Molina Theissen reconocen una parte de las atrocidades cometidas por altos mandos militares del Estado guatemalteco contra su población durante el Conflicto Armando Interno (CAI). Sin embargo, el Estado ha sido extremadamente débil en lo que se refiere a su obligación de impartir justicia, reconocer la verdad, ofrecer reparaciones y así garantizar la no-repetición de atrocidades como las que se cometieron durante el CAI.

Los logros en el camino hacia la justicia son mérito de las organizaciones de víctimas/sobrevivientes, que han llevado a cabo una labor ingente para abrir brecha. Una parte de este trabajo ha sido idear y establecer lugares que muestren la historia, lo que en muchas ocasiones ha sido encaminado por iniciativas de estas mismas organizaciones en sus propias localidades.

Durante el año 2024, marcado por grandes retrocesos en justicia transicional, principalmente provocados por acciones de obstaculización de los procesos judiciales1, visitamos varios lugares de la memoria sobre los que vamos a hablar a lo largo de este artículo. Para una sociedad a la que se le niega su derecho a la memoria y la verdad, estos espacios son imprescindibles para dar a conocer la reciente, y extremadamente cruenta historia del país, que se caracterizó por una violencia de Estado brutal que destruyó vidas, familias, comunidades, herencias culturales y tejidos sociales. Es la forma de educar a las nuevas generaciones y contribuir así a la reconstrucción del país.

Escuelas al museo

Para Luís de Lión, poeta, escritor y educador Kaqchikel secuestrado y desaparecido en 1984, los niños y las niñas eran “un papel en blanco donde se puede empezar a escribir una nueva historia”2. La visión del poeta coincide con el enfoque que le están dando los museos a la memoria, pues uno de sus principales objetivos es educar a la juventud sobre los acontecimientos del CAI, trabajando metodologías pedagógicas para que el tema llegue a las nuevas generaciones. Andrea Plician, responsable de la Casa de la Memoria3 explica que, tras la apertura del museo, maestras y maestros se acercaron buscando herramientas para abordar el tema en las escuelas, pues el sistema educativo formal no contempla profundizar en el CAI, a pesar de que varias sentencias de los últimos años, como las de los casos Molina Theissen y Sepur Zarco, han demandado incluirlo. La Casa de la Memoria ha respondido a esta necesidad ofreciendo cursos para docentes que culminaron en la elaboración de una pedagogía de la memoria. Es gracias a la propia iniciativa de maestras y maestros, llevando a visitar el museo a su alumnado, lo que está llevando algo tan trascendental a la escuela.

David Lajuj Cortez es el coordinador del Museo Comunitario de la Memoria Histórica de Rabinal, cuyo Pueblo Achí fue duramente golpeado por la violencia. Según nos explica, este museo es un referente en la región para abordar el tema del CAI con las y los estudiantes. Promueven visitas a sus salas de exposiciones, tanto de centros escolares como universitarios. Además de mostrar la historia y recuperar la memoria de lo ocurrido, este museo aborda los impactos de la violencia en la cultura Achí, así como los efectos que el miedo y el silencio heredados de la violencia sigue teniendo en la vida cultural y espiritual Achí4.

“Hay muchas personas que desconocen esta parte de la historia. Muchas veces los padres y las madres de familia no están dispuestas a recordar y exponer esta historia, porque es muy dolorosa. Entonces queda guardada y no se comparte con los hijos y las hijas” David Lajuj Cortez

“Tras las huellas de nuestros ancestros”

El Museo Katinamit del CECEP (Centro Comunitario Educativo Pokomchi) en San Cristóbal, Alta Verapaz, es un centro de capacitación, inspiración, reflexión, promoción, divulgación y resignificación de la historia y memorias del pueblo maya. Las y los jóvenes son capacitados por el centro para ser guías comunitarios y promotores de la paz; así transmiten los saberes a las y los estudiantes que visitan el museo. Les explican cómo era la cultura Poqomchi’ y cómo nuestros ancestros contaban el tiempo según la cosmovisión de los pueblos originarios. En la sala de Mártires se honra y dignifica la memoria de las personas asesinadas durante el CAI y se testimonia sobre su vida como líderes y lideresas comprometidas con el trabajo solidario y comunitario. Asimismo, el museo hace un reconocimiento especial a las abuelas que sobrevivieron a la violencia, mujeres luchadoras cuyas vidas y memorias se comparten a través de soportes audiovisuales y de una exposición fotográfica de sus rostros. Henry Cal Jul, coordinador del proceso de memoria histórica y ancestral, explica que el museo, concebido como un espacio pedagógico, está constantemente trabajando en el enriquecimiento de la museografía. Recientemente se han integrado a la sala de los Mártires los animales protectores de los nahuales, que según la cosmovisión maya, siguen acompañando a los espíritus en el inframundo. Para recuperar la Memoria ancestral han promovido entre la juventud el reconocimiento de los lugares sagrados y ceremoniales en el municipio y sus alrededores, los cuales pueden ser visitados siempre por todo el público que quiera conocer la cultura de los pueblos originarios5.

Recorridos de la Memoria

La formación de guías de la memoria como proceso colectivo, es algo que también promueve la Fundación María y Antonio Gouboud (MAG) en el centro de Ciudad de Guatemala, ubicado atrás de la Biblioteca Nacional. Los y las guías diseñan recorridos y así recuperan sitios de la memoria en el centro histórico de la capital.

Sadi Car, guía de la memoria en la Fundación MAG6, nos explica que se han encontrado con una juventud que no sabe de su historia, cuando se les habla de la historia reciente de su país “es como si lo escuchasen por primera vez”. Ni siquiera las y los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), cuyo campus está marcado por referencias a las luchas estudiantiles de los años 70 y 80, saben de la represión contra sus antecesores. “Nos hemos encontrado con un público que ni siquiera ha visitado la zona 1. Para algunos es difícil entender qué significa recuperar el espacio público y entender por qué es un espacio en disputa, entender de la disputa por la verdad, la lucha por la justicia, por encontrar a las personas desaparecidas.” En los últimos dos años unas 1.500 personas han participado en los recorridos de la memoria.

“El sistema de educación es uno de los sectores que más se niega a conocer la verdad, así que una de nuestras aspiraciones es que los establecimientos públicos puedan acercarse a nuestros recorridos. Hemos visto más apertura con los institutos privados, de allí los y las estudiantes vienen ya con algo de conocimiento, pero de las escuelas públicas no.”

“La idea es que el derecho a la memoria se normalice y sea reconocido por todas y todos” Sadi Car

En los encuentros posteriores a los recorridos “nos hemos encontrado con visitantes para quienes ha sido un espacio de ahogo, pues el pasado sigue siendo un tabú en la sociedad, pero también en las familias. Por ejemplo, es habitual que haya un familiar desaparecido pero que en la familia no se hable”.

“La militancia no es un delito”

Elisabeth Pedraza, coordinadora del programa de derechos humanos de Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), ha observado que las y los familiares viven con el estigma de que la persona desaparecida o asesinada estuvo “metida en algo”. “En los discursos militares la militancia fue asociada con la delincuencia. Si subvertías el orden establecido y no aceptabas las normas establecidas, estabas cometiendo un delito, eras delincuente; y nadie quería ser delincuente, porque te dejaban sola. Así, te desaparecían a tu familiar y no hacías nada porque pensabas que había sido un delincuente y que el Estado se lo llevó por subversivo. Eso ha causado divisiones en las mismas familias. Al Estado no se le debe reprochar nada, eso es como la relación entre padre e hijo, es una réplica: el niño tiene que subordinarse ante la autoridad máxima, es un pensamiento bien vertical, bien patriarcal, de una sumisión total, bien militarizada. Y eso todavía lo tenemos en la sociedad, una estructura bastante militarizada; me tienen que decir lo que debo hacer y eso limita la posibilidad de crear tus propias capacidades. Mejor te acomodas y terminas diciendo “que me diga la autoridad qué debo hacer”, eso limita tu capacidad de pensamiento y de análisis crítico; tu pensamiento crítico se ve anulado.”

Marlon García, artista, archivista y museólogo, cuestiona el silencio y la invisibilización de las vidas de las personas asesinadas y desaparecidas: “Preocupa que las memorias que transmiten los museos, a veces incentivan demasiado la idea de la víctima, una eterna victimización. Sin embargo las personas no solo han sido víctimas, por eso es muy importante preguntar a qué dedicaban su vida, cómo respondieron ante la represión del ejército, qué hicieron para sobrevivir y de qué victorias sienten orgullo en medio de tanta violencia7.

“No son solo cifras, no son únicamente nombres, son personas con cualidades, historias, sueños y por supuesto, también defectos. Los desaparecidos son seres humanos como nosotras y nosotros y por ello deben ser visibilizados como tal. Si no se sanan estas heridas es imposible que Guatemala pueda construir la paz”. Mayarí de León

Gabriela Escobar, antropóloga y docente de la Universidad Rafael Landívar (URL) con especialidad en procesos de memoria sobre la guerra en Guatemala, coincide con Marlon García e insiste en que hay que dar otro paso en el camino hacia los lugares de la memoria, salir del enfoque en las víctimas y el sufrimiento y avanzar en la celebración de las luchas y las victorias, en el reconocimiento y la reivindicación de la militancia, como la organización HIJOS lo ha estado haciendo desde su fundación en 1999. “La estigmatización, el silencio y el miedo impuestos, han impedido reconocer a las personas desaparecidas como héroes y heroínas del país, pues miles de ellas y ellos fueron parte de una militancia que luchaba para mejorar las condiciones de vida del pueblo guatemalteco, que por siglos ha vivido en miseria y sin derechos en un Estado dirigido por intereses económicos”. “Nada puede justificar que el Estado los desapareciese y asesinase, pues en cualquier caso, si es que cometieron algún delito, el Estado tendría que haber garantizado un juicio justo. Un Estado no tiene ninguna justificación para atentar contra la vida de su propia población”8. Tanto Marlon como Gabriela señalan que la cooperación internacional también ha contribuido a perpetuar el enfoque en las víctimas y consideran que esto debe cambiar.

La lucha por la memoria sigue presente, no es algo que ya esté ganado, tal y como señala Sadi Car de la Fundación MAG: “cuando terminamos el diplomado, nos enteramos que los militares veteranos iniciaron su propio curso sobre su memoria, en la Universidad Francisco Marroquín. Lo que hemos aprendido es que no es LA memoria, sino que hay memorias diferentes; como nosotras defendemos nuestras memorias, ellos defienden las suyas. La memoria está en constante disputa, al igual que el espacio público”.

En el marco de esta disputa por la memoria no se pueden obviar los repetidos ataques sufridos contra estos lugares. Mayarí de León denuncia la reiterada destrucción a martillazos de la placa conmemorativa de la desaparición de su padre, el poeta Luís de Lión, situada en la 2ª avenida y 11 calle de la zona 1 de Ciudad de Guatemala, lugar en el que le secuestraron. Para ella, cada vez que vandalizan la placa es como si lo volviesen a desaparecer, “como si lo desaparecerían simbólicamente”.

Lo mismo ocurrió recientemente con otra placa conmemorativa en las calles del centro de Ciudad de Guatemala. La placa decía: “Los parques, las aulas universitarias, las calles guatemaltecas, son testigos de las luchas inclaudicables, el amor, la solidaridad y las sonrisas de miles de universitarios. Porque ellos dieron su vida, en busca de una Guatemala digna, con justicia social: Héctor Interiano, Carlos Cuevas, Gustavo Castañón y muchísimos más están ¡PRESENTES! ¡VIVOS HOY Y SIEMPRE! Con el corazón de sus familias en la historia y en el noble sentir del pueblo de Guatemala. Desaparecidos forzadamente entre el 15 y 21 de mayo de 1984”. A través de un acuerdo amistoso con el Estado, esta placa fue puesta a petición de las y los familiares de los jóvenes desaparecidos, para recordar sus vidas interrumpidas, eliminadas por el Estado guatemalteco. En agosto de este año fue destruida y las familias la reemplazaron en el Día de los Mártires Sancarlistas, celebrado la tarde del 30 de octubre. A la mañana del día siguiente amaneció nuevamente destruida; no consta que se haya iniciado ninguna investigación al respecto.

Estos hechos tan reprobables – que según algunas de las personas que entrevistamos para este artículo, durante el último año también se han dado en el campus de la Universidad de San Carlos –, son alentados por situaciones como la obstaculización de los juicios y sentencias, o peor aún, la negación total de la justicia, como en el caso del cuarto juicio por la masacre de las Dos Erres el año pasado. Este ambiente alimenta la impunidad para que fuerzas oscuras puedan vandalizar sitios que reconocen los graves crímenes de Estado que se cometieron durante el CAI.

Según Elisabeth Pedraza, el Estado debería promover y resguardar los sitios de la memoria y, en consecuencia, aceptar su responsabilidad como aparato estatal, pues la responsabilidad se va heredando. Hay una herencia que se asume, una responsabilidad histórica con su pueblo. El Estado tiene la obligación de preservar y garantizar que estos espacios no sean destruidos sino mantenidos, porque tienen un sentido reparador para las familias y la sociedad guatemalteca en su conjunto.

[*] Entrevista a Elisabeth Pedraza, coordinadora del programa de derechos humanos del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), 05.11.2024.

1Véase el artículo sobre la AJR en este mismo Boletín. Además sufrieron varios obstáculos y retrocesos los casos de CREOMPAZ, Diario Militar y Luz Leticia.

2Citado según su hija Mayarí de León, en: PBI Guatemala, El poder de la palabra: El legado de Luis de Lión y el caso Diario Militar, PBI Guatemala, Boletín 46, diciembre 2021.

3Entrevista a Andrea Méndez, 12.11.2024.

4Entrevista a María Hortensia Lajuj, subdirectora de la La Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achi (ADIVIMA) y a David Lajuj Cortez, 15.10.2024.

5Entrevista a Henry Cal Jul, 17.10.2024.

6Entrevista a Sadi Car, 27.09.2024.

7Entrevista a Marlon García, curador del Museo Nuevo Horizonte, Nuevo Horizonte, Santa Ana, Petén, 03.12.2024.

8Entrevista a Gabriela Escobar, Guatemala, 30.12.2024.